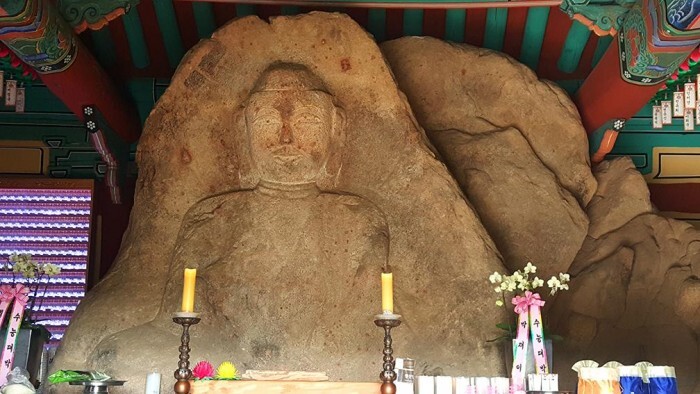

이곳에는 당진 안국사지매향암각이 있는데, 불상의 뒷편에 눈에 들어오는 바위는 자연석의 통바위로, 높이 2.93m, 길이 13.35m, 폭 2.5m이라 한다. 형태가 배모양 같다 하여 '배바위' 또는 고래모양이라 하여 '고래바위' 또는 베틀에 딸린 북모양이라 하여 '북바위'등으로 불리우며 동쪽으로 머리를 두고 있다. 이곳에 매향 내용이 암각되어 있다고 한다. [배바위] 매향비는 매향 의식을 행한 시기, 주체, 향을 묻은 곳을 표시한 비인데, 별도로 비석을 만들지 않고 자연적으로 생긴 바위에 글씨를 새기기도 하며, 고려 후기에서 조선 전기에 특히 유행하고, 향촌 공동체에서 주도 하였다고 한다. 매향 의식은 미래의 부처인 미륵불이 와서 중생을 제도할 때 교화를 받아 정토에서 살고자 하는 염원이 담긴, 현세의..