如一同行 열다섯번째 - 논산 2

논산하면 따라오는 관촉사 은진미륵의 석불상을 찾아 간다. 논산 관촉사의 은진미륵의 교과서에 소개된 내용에 대하여는 기억하지 못하나, 책에서 본 사진의 느낌은 떨치질 못한다. 어딘가 세련되지는 않으나 크기가 커서 만들기 힘들었고 머리에 큰관을 쓰고 있는 모습 정도의 지식이 책에서 얻은 석불상에 대한 정보이다.

몇번을 보게 되는 이 석불상도 회수를 거듭하며, 관심을 가지고 보니 전에는 못본 모습을 보게되고, 새로운 앎에 대한 기쁨을 느끼게 된다. 또한 글을 적기 위해 현장의 소개글 외에 인터넷의 자료를 찾으며 또 다른 앎에 대한 자부심도 생긴다.

관촉사는 대한불교조계종 제6교구 본사인 마곡사(麻谷寺)의 말사이다.

이 사찰은 968년(광종 19) 혜명(慧明)이 창건되고 은진미륵도 이당시 조성된다. 은진 미륵과 관촉사에 대하여 다음과 같은 설화가 있다.

한여인이 반야산에서 고사리를 꺾다가 아이 우는 소리를 듣고 가보았더니 아이는 없고 큰 바위가 땅속으로부터 솟아나고 있었다. 이 소식을 들은 조정에서는 바위로 불상을 조성할 것을 결정하고 혜명에게 그 일을 맡긴다. 혜명은 100여 명의 공장과 함께 970년에 공사를 시작하여 1006년(목종 9) 불상을 완성한다. 그러나 불상이 너무 거대하여 세우지 못하고 걱정하던 어느날, 사제총에서 동자 두 명이 삼등분된 진흙 불상을 만들며 놀고 있는 것을 보게 된다.

먼저 땅을 평평하게 하여 그 아랫부분을 세운 뒤 모래를 경사지게 쌓아 그 중간과 윗부분을 세운 다음 모래를 파내었다. 혜명은 돌아와서 그와 같은 방법으로 불상을 세웠다. 그런데 그 동자들은 문수보살과 보현보살이 화현하여 가르침을 준 것이라고 한다. 불상이 세워지자 하늘에서는 비를 내려 불상의 몸을 씻어 주었고 서기(瑞氣)가 21일 동안 서렸으며, 미간의 옥호(玉毫)에서 발한 빛이 사방을 비추어. 중국의 승려 지안(智眼)이 그 빛을 쫓아와 예배하였는데, 그 광명의 빛이 촛불의 빛과 같다고 하여 절 이름을 관촉사라 하였다.

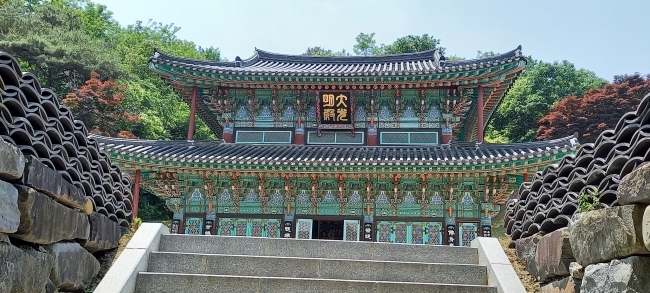

1386년(우왕 12) 법당을 신축하였고, 1581년(선조 14) 거사(居士) 백지(白只)가 중수하였으며, 1674년(현종 15) 지능(智能)이, 1735년(영조 11) 성능(性能)이 중수하여 오늘에 이르고 있다. 현존하는 당우로는 관음전과 삼성각(三聖閣)·사명각(四溟閣)·해탈문(解脫門)·현충각 등이 있으며, 중요 문화재로는 국보 제323호로 지정된 석조미륵보살입상(은진미륵)과 보물 제232호인 석등, 충청남도 유형문화재 제53호인 배례석(拜禮石), 충청남도 문화재자료 제79호인 석문(石門), 오층석탑·사적비 등이 있다.

또한 이 절에는 1499년(연산군 5) 가야산 봉서사(鳳栖寺)에서 개판한 『목우자수심결(牧牛子修心訣)』·『몽산법어(蒙山法語)』·『심우십도(尋牛十圖)』 등의 판본이 소장되어 있었다. 이는 범어사의 영명(永明)이 옮겨 보관한 것이었으나, 그 뒤에 해인사로 옮겨갔다고 한다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(관촉사(灌燭寺))]

논산의 반야산에 자리한 관촉사의 ‘논산 관촉사 석조미륵보살입상’은 고려 광종(光宗, 재위 949~975)의 명으로 968년경 승려 조각장 혜명(慧明)이 제작한 우리나라 최대 규모의 석불로서, 1963년 1월 21일 보물 제218호로 지정․관리되어 오다가, 이번에 고려시대 신앙과 불교조각사에 있어서의 위상을 재평가 받아 2018년 4월 국보 제 323호 로 승격하게 되었다.

석불과 관련된 기록은 고려 말 승려 무외(無畏)가 쓴 「용화회소(龍華會䟽)」를 비롯해『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』(1530년), 고려 문인 이색(李穡, 1328~1396)의 시 등에서 찾아 볼 수 있으며, 내용을 종합해 보면 고려왕실의 전폭적인 지원 아래 당대 뛰어난 조각장이 참여하여 제작된 작품임을 알 수 있다. 보살상은 좌우로 빗은 머릿결 위로 높은 원통형 보관(寶冠)을 썼고 두 손으로 청동제 꽃을 들고 있다. 널찍하고 명료한 이목구비와 균제되지 않는 압도적인 크기 등은 한국 불상 중 가장 독창적이고 특색 있는 미의식을 창출한 대표적인 사례로 꼽힌다.

우아한 이상미(理想美)를 축구한 통일신라 조각과는 전혀 다른 파격적이고 대범한 미적 감각을 담고 있는 논산 관촉사 석조미륵보살입상은 우리나라 불교신앙과 조각사에 있어 중요한 위치를 차지하고 있을 뿐 아니라 독창성과 완전성 측면에서도 뛰어나 국보로서의 가치가 충분하다. (나만의 문화유산 해설사 참조)

관촉사 앞뜰의 큰 석불 앞에 놓여있는 4각 석등으로, 불을 밝혀두는 화사석(火舍石)이 중심이 되어, 아래에는 3단의 받침돌을 쌓고, 위로는 지붕돌과 머리장식을 얹었다. 평면이 정사각형으로 이루어진 전형적인 고려식으로, 아래받침돌과 윗받침돌에 새겨진 굵직한 연꽃무늬가 두터움을 드러내고 있다. 가운데받침은 각이없는 굵고 둥그런 기둥으로 세웠는데, 위아래 양끝에는 두줄기의 띠를 두르고, 중간에는 세줄기의 띠를 둘렀다. 특히 중간의 세 줄기 중에서 가장 굵게 두른 가운데 띠에는 8송이의 꽃을 조각하여 곱게 장식하였다. 2층으로 이루어진 화사석은 1층에 4개의 기둥을 세워 지붕돌을 받치도록 하였는데, 기둥이 빈약한 반면 창은 터무니없이 널찍하다. 각 층의 지붕들은 처마가 가볍게 곡선을 그리고 있으며, 네 귀퉁이에는 큼직한 꽃 조각이 서 있어 부드러운 조화를 이룬다. 꼭대기는 불꽃무늬가 새겨진 큼직한 꽃봉오리모양의 장식을 두었는데, 조각이 두터워서 인지 무거워 보인다.

전체적으로 뒤에 서 있는 석불 못지않게 힘차 보이나, 화사석의 네 기둥이 가늘어 균형이 깨지고 받침의 가운데기둥이 너무 굵고 각이 없어 그 효과가 줄어든 감이 있다. 뒤의 석불 즉 논산 관촉사 석조미륵보살입상(보물 제218호)과 함께 고려 광종 19년(968)에 지어진 것으로 추정되며, 남한에서는 구례 화엄사 각황전 앞 석등(국보 제12호) 다음으로 거대한 규모를 보여준다.

석등앞의 배례석은 너비 40㎝, 길이 150㎝의 장방형 화강암 위에 팔엽(八葉)연화 3개가 연지(蓮枝)에 달려 있는 듯이 실감나게 조각되어 있다. 원래는 관촉사 석등에서 약 10m 동쪽으로 떨어진 화단안에 있는 것으로, 절을 찾은 불자들이 부처님께 합장하고 예를 갖추는 장소로 사용된다. 직사각형의 받침돌 형태로, 옆면에는 안상(眼象)을 옅게 새긴 후, 그 안에 고사리 무늬 같은 버섯구름 모양을 새겨 넣었다. 윗면에는 가운데 커다란 연꽃을 중심으로 좌우에 그보다 약간 작은 연꽃 두 송이와 2개의 연줄기를 조각하였다. 조각이 정교하고 장중한 맛이 풍기며, 오랜 세월이 흘렀음에도 원형을 잘 보존하고 있는 우수한 작품으로, 고려시대에 만들어진 것으로 추정된다.

절내에 들어서려면 이 석문을 통과하여야 한다. 다른 사찰에서는 찾아볼 수 없는 특이한 형태의 문으로 일명 ‘해탈문’이라고도 부른다. 문은 네모난 돌기둥을 양쪽에 세운 후, 양 기둥 뒤쪽으로 길쭉한 돌을 5개씩 쌓아 옆면을 이루게 하였다. 기둥 위로는 네모지고 넓적한 돌을 얹어 놓아 전체적으로 4각의 모습을 하고 있다. 관촉사가 건립된 후 참배객이 몰려드는 것을 막기 위해 동·서·남·북 4곳에 이러한 문을 두었는데, 그중 동쪽에 세운 이 문만이 유일하게 남아 있다. 석문을 세운 시기에 관한 정확한 기록은 없으나, 관촉사가 건립되었던 고려시대로 짐작된다.

관촉사의 석조미륵보살 입상을 보면 근처 부여의 대조사 석조 미륵 보살 입상이 생각난다. 이곳의 은진 미륵을 찾은 사람은 누구나 한번 가보아야 할 곳이 아닌가 생각된다.

이 불상은 보불 제 217호로 보물 218호였다가 국보로 승격한 은진미륵과 같이 보물로 지정된 불상이다. 동일한 지방양식의 보살상을 뵈러 서둘러 부여의 대조사로 향한다.