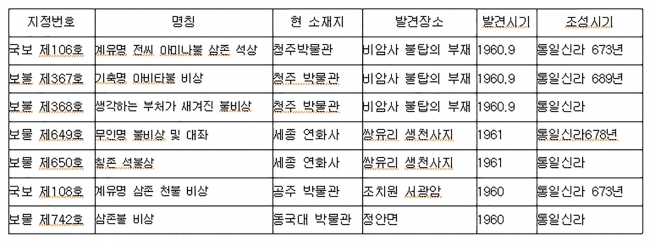

보물로서 소재지가 세종시인 것은 연화사의 불비상 2종과 이번에 지정된 비암사 극락보전 3개 이므로 이들 문화재를 세종시에서는 더욱 귀하게 보존해야 한다. 그러나 지금도 안내판에는 보물로 표기 되지 않아 아쉬웠다. 비암사는 마곡사의 말사로 세종자치시 전의 면에 있다. 비암사는 통일신라 도선(道詵)국사가 창건했다고 전해왔으나 이곳에서 출토된 불비상에 적힌 제작 연대로 인해 사찰의 창건을 고대로 거슬러 볼 수 있다.

이 비암사 극락보전은 17세기 전란 뒤의 시대상이 반영된 측면 2칸형 불전이다. 일반적으로 조선 시대 다포계 불전의 평면은 정면 3칸 x 측면 3칸 형이 주류인데, 이 비암사 극락보전은 측면 2칸 형 불전이다. 측면 두칸은 임진왜란이후 급속도로 보급되는데 이는 전란 이후 사찰 경제가 축소된 시대상을 나타낸다. 그러면서도 고주와 후불벽을 설치한 방식을 고수하고 분포면에서 충남서산시 (개심사의 대웅전), 세종시에 각각 1채만 남아 있다. 극락보전은 비암사의 주불전으로 정면 3칸, 측면 2칸의 다포계단층 팔작집이다. 측면 2칸형 불전은 양란 이후 건립된 유형이다. 공포는 양란 전후의 형식이 혼재된 면은 있으나 전반적으로 중엽공포짜임의 특징을 보여준다. 극락보전에는 나무로 골격을 만들고 진흙으로 붙여 제작한 대형 소조불상인 아미타불좌상이 봉안되어 있다. (세종 유형문화제 제 13호)

조용히 법당 내부와 불공과 축원을 드리는 스님의 모습을 담아보고 절의 주변 봄 풍경을 사진에 담는다.

또 다른 이번 여행의 관심사는 이곳 비암사에서 춭토된 불비상이다.

이들은 그 모습도 비석 형태로 독특하고, 발견되는 지역이 현재의 세종시인 이곳 연기군에서만 발견되었으며, 새겨진 명문에 제작 연대도 표기되고 , 제작한 연유도 나타나고, 최근에야 발견된 것이다.

비암사의 방문을 뒤로 하고 먼저 세종에 소재한 두개의 비상을 찾아 연화사를 찾았으나 비상이 보관 되어 있는 비로전의 문이 굳게 잠겨 있어 뜻을 이루지 못하였다. 이전의 방문시 유리상자 안의 불비상의 촬영이 어려워 스님이 보여 주신 사진을 촬영한 것이 기억나 다음을 기약하며 발길을 돌린다.

세종시의 대표 보물인데 따로 성보관은 아니라도 전시실이 마련되어 일반인이 친견할 수 있게 하였으면 어떨가 생각해본다.

연화사를 나서며 비암사의 불비상의 발견을 계기로 매년 4월 15일 열린다는 백제대제가 비암사에서 있어 왔다가 비암사와 세종 문화원의 갈등 속에 백제대제이 각각 진행되었다는 기사를 본일이 있다.

이야기의 진위를 떠나 세종 문화원에서 백제대제를 진행한 운주성을 찾아본다.

1990년에는 금이산성 (구 온주산성)이 마지막 항전지인 주류성이라는 주장이 있어 금이산성에 제단을 설치하고 제를 지내기 시작하다가 1992년부터는 비암사에서 제를 지냈다 한다. 2018년 부터는 다시 이곳에서 백제대제를 진행한다고 한다. 의자왕과 백제 부흥군의 넋을 위로 하기 위한 고산사를 시작으로 운주산을 오르면 삼태기형포국식 산성인 운주산성이나오며, 운주산 정상엔 백제의 얼 상징 탑과 제를 지내기위한 제단인 고유문이 있다.

매년 4월 15일 백제대제가 있어 왔고 이곳에서는 2018년 부터 세종문화원 주최로 제례가 진행되고, 물교식의 제례는 백제 영산 대제라는 명칭으로 비암사에서 치러진다. 이의 기원은 비암사에서 발견된 불비상의 계유년 4월 15일 백제 유민들에 의해 석불 비상을 조성 비암사를 지고 시납하여 국왕. 대신과 칠세부모(선대7세의 죽은 부모 들을 위한 제)를 올린것에 기원을 두고 있다.

발길을 돌려 청주의 박물관을 향한다. 폐관시간이 오후 여섯시 인데 5시경 도착하여 관람을 할 수 있게 되었다. 폐관 30분 전까지 입장이 가능한데 그 시간 방문객이 없어 나만의 박물관이 되어 주었다.

몇번의 방문은 있었지만 이번 처럼 관심을 갖고 보니 그동안 보이지 않던 불비상의 정교함과 놀라움이 전시에 대한 노력에 남모르는 감동을 얻는다.

이 불비상 3종을 원형을 세부분으로 나눈 형태로 진열하고 각각의 불비상도 주위를 돌며 앞, 옆 뒤면을 볼 수 있도록 전시되고 설명도 잘 되어 있어 불비상의 가치를 충분히 느끼게 하여 준다. 연화사의 불비상도 이렇듯 그 가치를 느낄수 있게 전시 되길 바래본다.

전시실에서 돌아가며 본 앞, 옆 뒷모습의 불비상 모습 들이다.

먼저 계유명전씨아미타불삼존석상(국보 제106호)은 충청남도 연기군 비암사에서 발견된 이 삼존석상은 4각의 긴 돌 각 면에 불상과 글씨를 조각한 비상(碑像) 형태이다. 정면은 가장자리를 따라 테두리를 새기고, 그 안쪽을 한 단 낮게하여 아미타삼존상을 조각하였다. 커다란 연꽃 위의 사각형 대좌에 앉아 있는 본존불은 얼굴 부분이 갸름한 모습이며, 신체는 건장하면서 안정된 자세를 이루고 있다. 부처가 설법할 때의 손모양을 하고 있는 손은 비교적 크게 표현되어 삼국시대 이래의 전통을 따르고 있음을 알 수 있다. 양 어깨를 감싼 옷은 사각형의 대좌(臺座)를 거의 덮고 있으며, 대좌 밑의 좌우에는 사자상을 배치하였다. 둥근 머리광배는 3줄의 동심원 안에 연꽃을 장식하고 있다.

사자 등위의 연꽃무늬 대좌 위에 서 있는 협시보살상은 본존불 쪽으로 몸을 약간 튼 자세로, 얼굴은 훼손이 심하여 알아볼 수 없으나 연꽃이 새겨진 둥근 머리광배가 남아 있다. 본존불과 협시보살의 어깨 사이에는 나한상이 얼굴만 내밀고 있으며, 협시보살상의 양 옆에는 인왕상이 서 있다. 불상 위로는 불꽃무늬가 새겨진 광배가 이중으로 있으며, 안쪽의 광배에는 5구의 작은 부처가 새겨져 있다. 광배 밖의 좌우 공간은 한층 더 낮추어 비천상을 새겼다. 양 측면의 하단에는 정면을 향하고 있는 용머리를 조각하고, 그 위로는 연꽃 위에서 악기를 연주하는 사람을 표현하였다. 뒷면은 4단으로 나누어 각 단마다 5구씩의 작은 부처가 앉아 있는 모습을 조각하였으며, 불상 사이사이에 사람의 이름과 관직을 새겨 넣었다.조각이 정교하면서도 장엄하고, 세부 양식에 있어서도 옛 형식을 남기고 있는 점이 계유명삼존천불비상(국보 제108호)과 비슷하며, 만든 연대는 삼국통일 직후인 문무왕 13년(673)으로 추정된다. (나만의 문화유산 해설사)

기축명아미타불비상(己丑銘阿彌陀佛碑像)은 비암사에 있었던 3점의 비상(碑像) 가운데 하나이다. 배(舟) 모양의 큰 돌에 조각을 하였는데, 앞면에만 조각이 있고 뒷면에는 4줄의 명문(銘文)이 새겨져 있다. 앞면에는 부처와 보살의 모습이 여러번 변하는 듯하여 마치 극락세계의 장면을 돌 위에 새긴 것과 같다. 맨 밑에는 연꽃을 둘러 석상 전체의 대석(臺石)으로 삼고 그 위에 난간과 계단을 놓았다. 그 위에는 물결무늬로 연못을 표현했고, 난간 좌우에는 사자를 서로 마주보게 배치했다. 연못 중앙에 큰 연꽃이 있고, 그 위에 본존인 아미타불이 앉아 있다. 좌우에는 서 있는 자세의 여러 불상이 나열되어 있어 엄격한 좌우대칭 수법을 따르고 있다. 크게 새긴 본존불의 옷은 양 어깨를 감싸고 있으며 오른손은 뚜렷하지 않으나 왼손은 가슴 아래에 들고 있다. 본존 좌우에는 보살상이 있고 그 사이에 열반의 경지에 이른 성자인 나한(羅漢)의 상반신만 표현하였다. 보살상 옆에는 사나운 귀신인 야차상(夜叉像)이 한손을 들어 천궁(天宮)을 받들고 있으며, 그 옆에는 수호신인 인왕상(仁王像)이 있다. 본존 위에는 반원 모양으로 5구의 작은 부처가 새겨졌고, 그 위에는 다시 7구의 작은 부처가 표현되어 있다. 이 불상들 사이에는 나뭇가지와 잎이 표현되었고, 구슬과 장신구가 새겨져 극락의 화려한 모습을 표현하고 있다.신라 신문왕 9년(689)에 만들어진 것으로 여겨지며, 삼국시대 불상 요소와 새로 들어온 당나라 요소가 혼합된 통일신라 초기 불상양식의 좋은 예로 본존이 아미타불인 점으로 미루어 당시 신앙의 흐름을 이해하는데도 도움을 주고 있는 작품이다.(나만의 문화유산 해설사)

미륵보살반가사유비상(彌勒菩薩半跏思惟碑像)은 그 생김새가 탑비(塔碑)를 닮았다 하여 비상(碑像)이라 불리는데, 아래쪽의 대좌, 중앙의 사면석, 위쪽의 덮개돌이 모두 하나의 돌로 이루어져 있다. T자형을 이루고 있는 이 비상은 정면에 왼발을 내리고 오른발을 왼쪽 다리에 올린 반가상을 크게 새기고 있다. 오른손을 들어 뺨에 대고 생각하는 자세를 취하고 있는 반가상은 머리에 화려한 관(冠)을 쓰고 있으며 목걸이와 구슬장식을 갖추고 있다. 양 측면에는 두손에 보주를 들고 정면을 향하고 있는 보살입상이 새겨져 있는데, 반가상을 본존으로 삼아서 3존 형식을 의도한 것으로 보인다. 뒷면에는 보탑(寶塔)을 크게 새겼는데 이 보탑으로 보아서 정면의 반가상이 미륵보살을 형상화한 것으로 해석할 수 있다.

4각형의 대좌에는 중앙에 둥근 화병을 놓고 그 좌우에 꿇어 앉은 공양상을 조각하였는데, 대좌의 양 측면에도 정면을 향해 꿇어 앉은 공양상을 표현하였다. 이 석상은 삼국시대 우리나라에서 유행한 미륵신앙을 배경으로 크게 발달한 반가사유상 양식의 귀중한 유품이며, 만든 연대는 조각솜씨로 미루어 보아 충남 연기군 비암사에서 함께 발견된 계유명전씨아미타불삼존석상(국보 제106호)과 같은 673년으로 추정된다. 백제가 멸망한 지 얼마되지 않은 시기에 그 영역에서 조성된 이들 석상은 백제의 석조미술 수준을 확인할 수 있게 해주는 좋은 예이다. 공주 박물관의 계유명삼존천불비상 (국보 제108호)와 연화사의 보물 불비상은 개인적으로는 본 일이 있으나 이번여행을 통하여는 접하지 못하여 다음의 여행을 통하여 다른 4개의 불비상도 다시 찾아 볼 것을 다짐하면서 문화재의 보존의 관심과 노력 속에서 얻어짐을 느낀 하루 였다. (나만의 문화유산 해설사 참조)